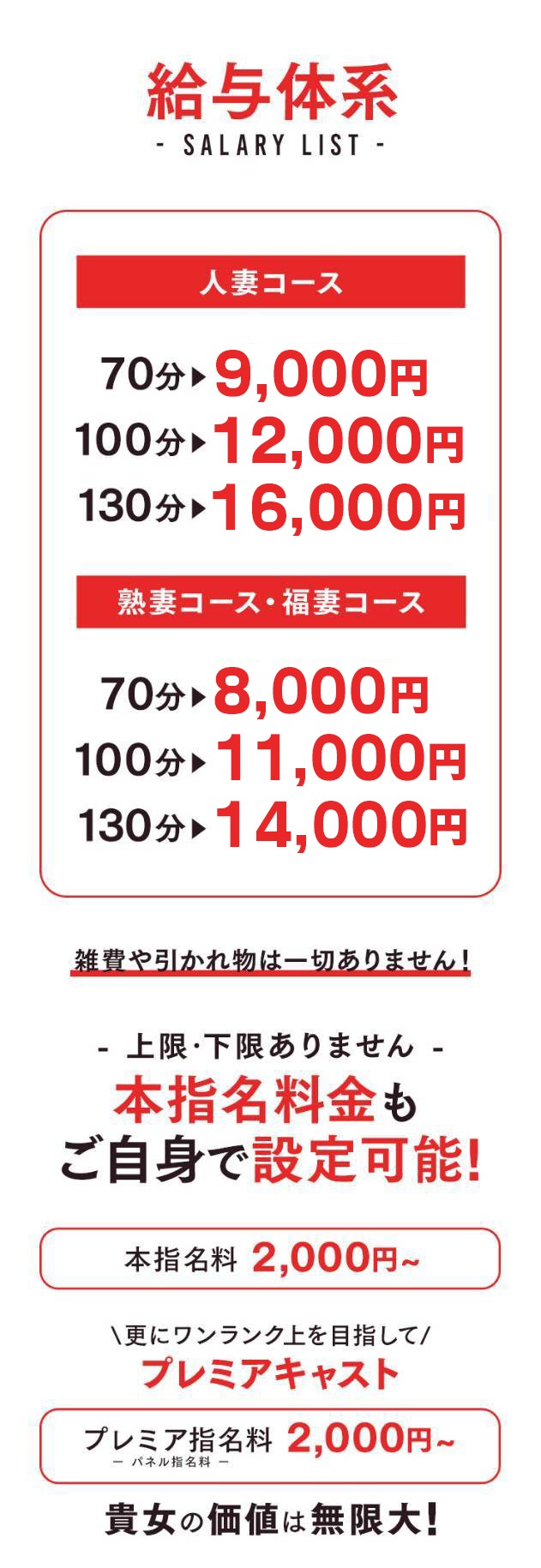

女子給の更なるアップを実現いたしました!

今までは有料オプションとして

お客様にご案内しておりましたものを

有料オプションの受注が少ない点に着目し

可能なオプションを無料とし

基本サービス内に盛り入れることで

全コースの基本女子給を1,000円ずつ引き上げ

女性の報酬アップを実現いたしました!

目まぐるしく変化していく時代の中

我々エビスグループも日々進化し続け

働く女性にとってより良い環境のご提供はもちろん

頑張った分の対価はしっかりと受け取ってください!

------------------------------

本日の「岡山店ブログ」、担当の関くんです

昨日分ブログの続きとなります

よければそちらもお読みください♪

読みたい人だけ。。

読めばいいのでww

今回取り上げているのは中世文学

中世の時代

具体的には鎌倉時代や安土桃山時代の文学です

この時代というのは

武士の台頭によって日本という国が不安定な時代

その中で民衆には仏教の教えが広まり

人々はその「変化する世の中」

安定しない、不確実な世界というものに仏教の考え方を合わせるようになりました

不安定な情勢

それに翻弄されていく人々

その中で人々が感じていた感情

それが仏教の教えである

「無常観」

という考え方

無常観とは

この世の全てのものは絶えず変化しているものであり

物だけではなく渡地たちの心もまた常に変化をしていくもの

という感覚、考えのことです

移り行く、めまぐるしく変化する時代は

「無常」の世界

常に変化し続けるこの世を「無常の世界」と捉え

その世界に対してこの時代の作者たちは

「無常の世の中」を各々が捉え

そしてそれを文学として表現しました

そんな「無常観」をテーマにした鎌倉時代前半の作品

本日紹介するのが

鴨長明の「方丈記」です!!

え?

もちろん皆さん読んだことありますよね?

え?まさか。。そんなわけ?

ということでざっとこのお話の内容を要約します♪

鴨長明の父親は有名な京都の神職を務めていて

現地では資産家として有名な一家でした

息子として長明もまた将来の稼業を継いでいく予定であったが、

親族間同士のトラブルでうまくいかず

和歌を詠んで源頼朝の側近として勤めようともしたが上手くはいかず

結局は長明は都を離れて田舎の小さな家で一人晩成を過ごす事にしました

方丈記はそんな鴨長明が晩成に自分の人生で起こったことを振り返り

この世とは何なのか

人生とは何なのか

自分の経験談や考え方をまとめた自伝のような作品となっています

「流れている河は途絶えず流れ続ける」

「そしてそこに流れる河のいつも同じではなく、常に違う水が流れる」

「人生もこの世界もこれと同じ」

「世の物すべては常に変化する」

「生まれてきたものはいつか滅びるように、永久に変わらないものなど無い」

これは方丈記の有名なフレーズを要約した箇所となります

このフレーズこそがこの作品のテーマであり

こちらのブログの冒頭でも紹介した

「無常観」

のことです

長明は自らの人生の中で

「無常」の世界を感じ、そしてそれをこの方丈記に表しました。

長明は晩年田舎町に引っ越しをして

そこで悠々自適な生活をしていました

それは都に住むことに長明が疲れ果ててしまった

そして都に住むということに長明自身が意味を見出せなくなってしまったからです

長明が田舎暮らしをしようとした理由は何点かありました

1つ目の理由

京の都では当時は大規模な権力争いがありました

平家が実権を握り

平家は都を遷都しました

しかし都を移すということは過去の都は廃れていくということ

都が遷る事によって

過去の都にいた貴族たちは廃れていき

そして貴族たちの生活は不便になり

地位や財産も失っていく貴族も現れている

ほら、貴族だろうが結局一緒ですよね

どんだけ地位を得ていようと今の世の中というのは長くは続かない

いつか無くなってしまうことが決まっていて

結局不変な物などない

そんな世の中に生きていて都にしがみつく理由

ないですよね??

2つ目の理由

当時京の街では大規模な家事や竜巻、飢饉に疫病、大きな地震もありました

頑張って都に大きな家を建てて

頑張って都にしがみつくような生き方をしようとしても

私たち人間にはどうしようもない自然災害や人災によってその生活は簡単に無くなってしまう

どうせ世の中なんて長くずっと続く物などないのです

だからわざわざ都でしがみつくような生き方をしていたって

結局積み重ねたものなどいつかはなくなってしまう

ほら。だから都に執着するような生き方なんで無駄無駄!!

だから長明は田舎に移り住むことを良しとしました

3つ目の理由

人それぞれ置かれた環境は違えど皆苦労をして生きなければならない

どんなにお金を持っていてもお金を守るための苦労が必要

貧しかったらやはり貧しいなりに苦労をしないといけない

どうせ生きてたら苦労をするのは当たり前

そういう人生っていうのは本当に疲れる

結局どうやったって私はこの先も苦労をして生きて行かないといけない

だったら人里離れた場所で

都会の人混みから離れて

悠々自適にのんびり暮らした方が苦労も薄まるのではないか?

ここにいても結局どうあがいても苦労をするだけの人生なのだから。。

長明は上記3つの理由を上げ

自らが京の都から人里離れた田舎に移住をした経緯を書きました

都に住んでいても災害や病気に見舞われていつ自分の築いた地位が失われるかわからない、それが貴族でも結局は一緒

都は権力争いが激しく、結局全ての物事に不変などはない

そもそも生きているという時点で疲れる事ばかり、どうせ疲れるのなら私は少しでも癒される場所に行きたい

現代の言葉で言えばヘラってる

ってやつですねww

長明は都で生きていることに意味を見出せず田舎暮らしを決断します

その考え方の根底は上記で挙げたとおりですが

そのもっと根底にあるもの

それは

「無常観」

世の中というものはすべてなくなるもの、変化するもの

生きているものはいずれ滅びる

あるものはいつか形を変える

私自身も、私の心も

この無常観の考え方に長明は目覚めさせられ

そして自らを人里離れた田舎へと導きました

それは都会の騒然さから抜け出し

平穏な人生をゆっくりと過ごすため。

物語の真髄はここからです

方丈記のおもしろさは

長明が田舎暮らしを始めた時に気付いた「違和感」にあります

それは長明がこれまで歩んできた人生の中で

「無常観」という考え方に境地を見出し

世の中すべての物は変わりゆく物

という認識になり

騒然とした都会を離れ

その無常観を感じながら

人里離れた田舎で悠々自適に生活をしようとしたときのことです

この田舎暮らしで長明は気づいてしまいました

自分が選んだこの田舎暮らしの悠々自適な余生

無常観という概念

無常観にとらわれていた自分の人生

そこで移り住んだ平穏である生活

この世の中

そして「無常」

気づいてしまったのです

自らが選んだこの「田舎暮らし」

これと無常観の違和感に

そしてそれに気づいた長明は嘆いてしまうのです

自らが選んだ道こそまた哀れな生き方と同じであると

そして自らはまた同じ「無常」であると

そしてどうしようもない気持ちになるのです

長明が感じた違和感

無常観という目でこの世を見渡し

そしてその無常さから選んだ人里離れた田舎での暮らし

しかしその選択そのものが自らをまた「無常なもの」と感じてしまうこの違和感

いったいどういうことなのでしょうか?

それこそがこの中世文学のテーマとして挙げられる「無常観」の正体

私の生きる道は正しいのか

世界とは何者なのか

中世時代の文豪が自らの生活の中で出会った一つの世界の形なのです

いったいどういうことなのか

ね?めっちゃおもしろくなってきたでしょ?www

ということで続きはまた明日!!

見たい人だけ見てくださいww

以上本日の関くんブログでした

▽注目▽

求人キャンペーン!

是非、ご覧下さい!

今以上キャストさんに何が提供できるか?

何が足りないかを考え、

どんなキャンペーンが求められているか?

をSNSで全国の風俗キャストさんからアンケート調査を実施いたしました!

結果・・保証がほしいと過半数以上の意見が!

出勤してもお給料が・・新しいお店でもお仕事が・・

それだけ不安を抱えてる方が多いことがあらためて判明いたしました!

なので!新キャンペーン導入いたします!

【毎日必ず1万円お支払いします】

絶対にゼロでは帰らせない!

体験期間中の10日間

万が一、1本もお仕事をつけれなかった場合

毎日必ず1万円をお支払いします

※出勤時間が5時間未満の方は対象とはなりません

この機会に是非

お問い合わせお待ちしております!

検討中

検討中 マイページ

マイページ

ページのトップへ

ページのトップへ